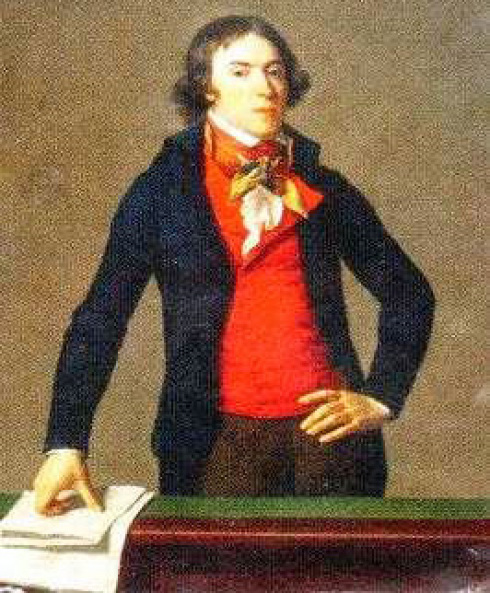

BERTRAND BARERE DE VIEUZAC

Les découpages

Les découpages s’amorcent après la nuit du 4 août 1789, avec l’abolition des privilèges des

individus, des ordres, provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés. La réforme administrative pouvait commencer sous l’égide de l’assemblée Constituante avec la mise en place d’un

comité de Constitution. Les « experts » Duport, Lally-Tollendal, Sieyès, puis Thouret, présentent leur projet. Les débats étant engagés, Barère (de Vieuzac a disparu), député du

Tiers-État pour la « petite » Bigorre, souhaite que « la division soit fondée non sur le territoire mais sur sa population. La base territoriale est fausse, un pays est

couvert de moissons, un autre de bruyères; ici des hommes sont entassés dans des villes; à côté, les campagnes sont désertes; des habitations nombreuses couvrent la surface d’une autre, ainsi par les

différences qui se trouvent dans les qualités du terrain, dans les degrés de fertilité dans la nature de ses productions, la mesure territoriale est trop inégale, trop injuste pour être

adoptée ». Et l’historien José Cubero d’ajouter : « D’autant que la Bigorre avec ses 120000 habitants dans un espace de 144 lieues carrées annonce déjà une population très

serrée ». La Constituante adopte le rapport de l’influent député du Tiers-État Thouret, du bailliage de Rouen. La France sera divisée entre 75 et 85 départements, subdivisés en districts, 6 à 9

par département. Dès novembre 1789, devant le comité de Constitution, en présence des députés du Béarn, de la sénéchaussée d’Auch, du Comminges et de l’Armagnac, Bertrand Barère, épaulé par l’autre

député du Tiers-État de Bigorre Dupont de Luz, défend l’idée d’établir « un département dont la ville de Tarbes soit le chef-lieu ». Mais la base territoriale était encore trop

étroite, il fallait l’élargir et « annexer une certaine quantité de pays limitrophes et principalement ceux qui en étaient autrefois ses dépendances ». La discussion devient

plus âpre car les Béarnais convoitent ardemment la Bigorre. Le 9 décembre, pour calmer les esprits, la Constituante décide une possibilité d’alternat du chef-lieu entre deux villes. Trop contesté, le

principe en sera supprimé, en septembre 1991.

Action à la Constituante

« Pour Bertrand Barère, obtenir la création d’un département à partir de la Bigorre, c’est

fournir un cadre familier et déjà maîtrisé aux ambitions de son clan familial alors que le pouvoir de sa parentèle ne pourrait que se diluer dans une Bigorre absorbée par le Béarn ». Cette

affirmation de José Cubero souligne la volonté du député « à s’opposer à la création d’un département basque qui pousserait un Béarn dans ses appétits, à l’ouest, vers la Bigorre réduite à

l’état de proie ». Dans le même temps, les commissaires de la Bigorre élus lui signalent l’adjonction des communautés de Rivière-Basse et du Rustan. Deux projets présentés par la

Constituante avortent. Le 15 décembre 1789, un vote à une voix de majorité, décide qu’il y aurait quatre départements depuis l’océan jusqu’au comté de Foix. Vadier défend la création d’un nouveau

département appelé l’Ariège et Dupont de Luz défend un département à Tarbes. Pour asseoir définitivement ce projet, Barère rédige sa « Notice sur l’établissement du département des

Hautes-Pyrénées » datée du 21 décembre 1789. Il insiste sur la légitimité particulière de la Bigorre : « Ce pays a toujours été un pays d’États. C’est dans la ville de Tarbes, sa

capitale, que se tient tous les ans l’assemblée des États de la province ». L’habile député développe ses nombreux atouts : « Ce pays vend ses vins au Béarn, ses blés, ses papiers,

son beurre, ses cuirs, ses bestiaux, son fer à tous les pays d’alentour, ses mulets à l’Espagne, ses chevaux à toute la France, ses eaux minérales aux malades de l’Europe entière et, pour ses besoins

particuliers, à peu de chose près, il se suffit à lui-même ». Pour autant, il ne faudrait pas que le fisc exagère les ressources du pays et augmente, tel « un fisc

barbare » la part de la redevance fermant les yeux sur les inondations dévastatrices, les grêles ruineuses, les gelées meurtrières « fléaux affreux qui dévastent le plus beau pays

de la nature ». Et Barère de dérouler avec ardeur les avantages d’une vie à Tarbes : évêché considérable, collège des frères de la doctrine chrétienne, beau séminaire, couvent de religieux

et religieuses, commandement militaire, huit grandes routes, etc.

Le plaidoyer

Bertrand Barère, « avec une emphase agrémentée de véritables accents préromantiques où se

mêlent les préoccupations de l’Encyclopédie », précise José Cubero, poursuit sa présentation d’une Bigorre aux charmes multiples. « Rien n’est aussi pittoresque que la partie des

Pyrénées qui dépend du Bigorre...la nature n’est nulle part aussi riche, ni aussi majestueuse que dans cette chaîne de grandes masses qui percent les nues...des torrents se précipitent de toutes

parts et après avoir couvert une partie de ces monts de la plus riante verdure, vont fertiliser la plaine...partout s’offrent, aux yeux de l’amateur, des trésors de botanique ». Barère

présente alors les richesses de la Bigorre : « les marbres jetés hors des entrailles de la terre pour embellir l’Europe entière, l’ardoise suffisante pour vingt grandes cités, les

immenses forêts de sapins mais aussi les bestiaux, les fleuves de lait qui se transforment en beurre et fromage pour l’aliment non seulement du pays, mais des villes de Toulouse et

Bordeaux ». Aussi, dissoudre cette province vraiment distinguée du royaume, dans un espace plus vaste, serait « un crime contre la nature ». Quel plaidoyer ! Mais pour

faire vivre la Bigorre, écrit l’historien « ce sont bien les Béarnais qu’il faut contenir ». Car, poursuit Barère « Les deux nations sont séparées par les mœurs et par une

sorte d’antipathie qui rendrait à jamais orageuse toute liaison entr’eux et surtout une liaison de dépendance ». Ici, Barère met le doigt sur le juridique, son domaine : « Le Béarn

est régi par la coutume et la Bigorre par d’autres coutumes et le droit romain » et il a l’élégance de ne pas évoquer la période des guerres de religion où « les incursions et

pillages des troupes huguenotes pour lesquelles le Béarn constituait une plaque tournante ». En effet, Tarbes en avait particulièrement souffert de 1569 à 1574. En conclusion :

« La réunion des deux nations dans un même département donnerait certainement lieu à des répulsions éternelles, mêlées d’effervescence, et peut-être encore d’insurrection ». La

messe était dite. Le futur Conventionnel s’était brillamment révélé face à de pugnaces voisins béarnais avides d’expansion.