LES PLANTAGENETS

Il est bon de rappeler qu’Édouard Ier est français de lignée. Il tient la Gascogne de ses aïeux,

Henri II Plantagenêt, Richard Cœur-de-Lion, Jean Sans-Terre et de son père, Henri III. Le 21 mars 1152, un concile, tenu à Beaugency, prononce la dissolution du mariage de la belle, gaie et sensuelle

Aliénor d’Aquitaine avec Louis VII qui, pour elle, a l’immense défaut de se comporter beaucoup plus en moine qu’en roi. Il l’a bien emmenée à la deuxième croisade, mais Aliénor, bien que faisant

preuve de courage, le trompe sans vergogne. Bref, le concile trouve un défaut de consanguinité à ce mariage, là où il faut voir, comme grief rédhibitoire, l’infidélité de la reine. Divorcée, Aliénor

rentre en Aquitaine et, deux mois plus tard, épouse le jeune et beau Henri Plantagenêt qu’elle a rencontré à la cour du roi de France, son mari, l’année précédente. Elle lui apporte, en dot, son

duché qui comprend tout le Sud-Ouest : Poitou, Limousin, Saintonge, Aquitaine proprement dite, Périgord, Quercy, Auvergne et comté de Toulouse. Devenu roi, deux ans plus tard, Henri II possède un

immense domaine continental : Normandie, Maine, Anjou, Touraine par héritage maternel et la Bretagne qu’il administre pour son fils Geoffroy, sans oublier… l’Angleterre qu’il tient de son père, comte

d’Anjou, qui portait, à sa toque, une branche de genêt pour emblème. On peut se poser la question de savoir si l’ambition conquérante des Capétiens, rois de France, n’est pas menacée par la

prépondérance de l’étendue et de la richesse des Plantagenêts sur notre sol continental qui dépasse, de beaucoup, le territoire insulaire. Il faut voir dans ce grave déséquilibre, l’origine de la

première guerre de Cent ans.

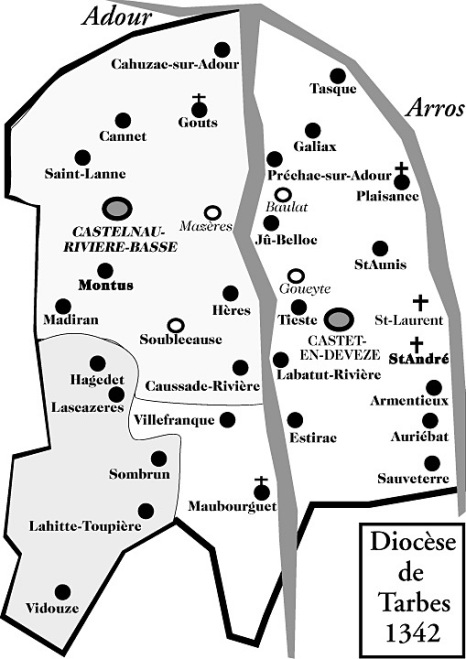

Gaston VII a vite fait de s’emparer de Castelnau-Rivière-Basse et contraindre

le “bas-comté” à lui rendre hommage. Esquivat n’ayant reçu aucun appui véritable du roi d’Angleterre, la compétition entre les deux prétendants ne peut durer sans

dommages pour les deux camps. On fait appel à un arbitre, Roger IV, comte de Foix, devenu veuf l’année précédente et désireux de marier sa fille Agnès avec Esquivat. Il prononçe une sentence au

château d’Orthez, le 16 septembre 1256. Esquivat doit céder à Gaston et Mathe ses droits sur la vicomté de Marsan, la ville de Maubourguet et ses appartenances, toutes les “terres, villes,

châteaux, chevaliers, milices, droits seigneuriaux et de tous autres sur la partie du comté de Bigorre s’étendant au nord depuis Maubourguet jusqu’aux frontières de

l’Armagnac”.

Depuis cette sentence, ce territoire s’appelle la Rivière-Basse. Esquivat abandonne toutes ses

prétentions sur cette terre et fait ratifier la concession par son père Jourdain III de Chabanais. Gaston et Mathe doivent, à leur tour, renoncer au reste du comté, depuis Maubourguet jusqu’aux

Pyrénées. Suivent des clauses secondaires sur les châteaux de Chabanes et de Confolens et les droits respectifs des parties sur la succession du comté de Comminges.