UN CONTEXTE PARTICULIER

Alors pourquoi cet envahissement du bas-comté, par Gaston VII, en 1256

?

Pour la naissance de la Rivière-Basse à laquelle nous portons notre attention, il convient de

s’intéresser particulièrement à la dernière union de la comtesse Pétronille, en 1228. Elle a alors 45 ans. De cette alliance naît Mathe de Mastas, vicomtesse de Marsan, qui épouse, en 1240, Gaston

VII de Moncade, vicomte de Béarn et petit-fils de Gaston VI, premier mari de la célèbre princesse.

Leur descendance se compose de quatre filles selon l’ordre de progéniture suivant

:

1 - Constance de Béarn, vicomtesse de Marsan, fait un premier mariage, en 1258, avec Alphonse,

infant d’Aragon, qui décède en 1260 et un second mariage avec Henri d’Allemagne qui sera assassiné en 1271. Elle deviendra comtesse de Bigorre.

2 - Marguerite de Béarn, vicomtesse de Béarn, Brulhois et Gabardan, épouse, en 1257, Roger-Bernard

III, comte de Foix et vicomte de Castelbon.

3 - Mathe de Béarn épouse, en 1260, Géraud V, comte d’Armagnac et de

Fezensac.

4 - Guillemette de Moncade, dame de Moncade et de Castelvielh, épouse, en 1291, l’infant Pierre

d’Aragon, troisième frère du roi Jacques d’Aragon. Elle mourra veuve, sans enfant.

Pour l’anecdote, rappelons que le vicomte de Béarn aura, aussi, cinq enfants naturels et qu’il

convolera, à nouveau, en 1273, avec Béatrix de Savoie.

Gaston VII, vicomte de Béarn, n’accepte pas la situation qui est faite à sa femme, Mathe de

Bigorre. Pourquoi ? Il considère que la nullité du deuxième mariage de Pétronille avec Nunio-Sanchez d’Aragon a été prononcée de manière abusive par l’Église. La naissance d’Alix de Montfort, mère

d’Esquivat, du vivant du deuxième mari de Pétronille, est donc illégitime. L’adultérine n’a pu transmettre légalement le comté à son fils. Et pour le profit de qui ? Des Montfort, cette maison

abhorrée, et des barons du Nord, auteurs de tous les maux dont souffre l’Occitanie et les grandes maisons gasconnes apparentées aux seigneurs d’Aragon, dont le plus illustre, Pierre d’Aragon, a donné

sa vie pour Raymond VI, comte de Toulouse, son beau-frère et allié et, aussi, pour la défense d’un certain art de vivre dans les cours du midi. D’ailleurs le Saint-Siège n’a-t-il pas accusé d’hérésie

la maison de Béarn. Cette rupture, au cœur même de la première Renaissance, aura des conséquences irrémédiables. Désormais, le pays gascon n’aura plus les yeux tournés vers la vraie, la brillante

civilisation du Sud, il devra regarder vers le Nord et composer avec lui. Pour toutes ces raisons, il estime que le testament de Pétronille, de 1251, lèse gravement son épouse et, au risque de

déplaire à son suzerain, le roi Henri III d’Angleterre, duc de Guyenne et de Gascogne, il envahit la Rivière-Basse, en 1256. En riposte, Esquivat de Chabanais, comte de Bigorre et possesseur de

l’Armagnac, par sa femme Mascarosse de Lomagne, se met en guerre contre Gaston et son allié de circonstance, Géraud V, comte d’Armagnac et vicomte du Fezensaguet, futur gendre de Gaston, mécontent

que le comte Géraud IV ait fait Mascarosse, sa petite-fille, héritière de l’Armagnac. Seul, Esquivat ne peut opposer une résistance suffisamment efficace à ces deux adversaires. Il s’empresse de

reconnaître le roi d’Angleterre comme étant formellement son suzerain. Henri III qui n’en demande pas tant, accepte avec empressement cet hommage lige, appuyé et volontaire. Après les trois

précédents comtes qui avaient délibérément ignoré la suzeraineté du roi d’Angleterre, la Bigorre le reconnaît, enfin !

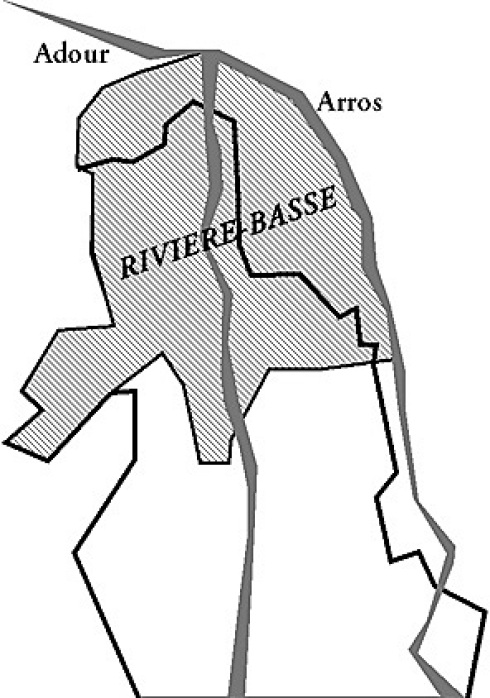

Les contours de la Rivière-Basse